Abbazia di Santa Maria di Staffarda

Vero gioiello disperso in mezzo alla pianura, circondata da campi di soya, mais e, solo da alcuni anni,

anche di riso, l’abbazia di Staffarda si profila, per chi percorre la S.S. 589 da Saluzzo in direzione di Cavour,

dominata dalla imponente mole del Monviso.

Classico borgo abbaziale, circondato da basse mura, con le case poste a ridosso della splendida chiesa, Staffarda

conserva ancora oggi i suoi caratteri originale e, malgrado le numerose distruzioni, non ultima quella che avvenne

durante la battaglia che vi si svolse nel 1690, regala tutt’oggi al visitatore splendidi momenti "full immersion"

in quello che fu il mondo monastico e contadino del medioevo piemontese.

Fianco nord Abbazia di Staffarda

Ingresso al borgo

Fondata dai monaci cistecensi su terre acquitrinose ad essi donate dal Marchese di Saluzzo, l’abbazia sorse su un

tempio preesistente tra l’XII e il XIII secolo. Grandi dissodatori di terre, votati alla preghiera ed al lavoro

nei campi, i monaci cistercensi, che seguivano la regola benedettina, bonificarono gli acquitrini che circondavano

la zona e diedero vita ad un insediamento che in breve divenne un caratteristico borgo, nel quale accanto al

complesso abbaziale (chiesa, convento, foresteria), trovavano posto le abitazioni dei villani preposti, di

supporto ai monaci, alla coltivazione delle terre ed alcune infrastrutture civili quali il bellissimo mercato

coperto in forme gotiche (del XIII sec.), che ancora oggi fa bella mostra di sé al centro del villaggio,

le cascine che facevano parte del borgo agricolo e che in alcuni casi recano ancora segni evidenti i segni della

loro antica funzione, come quella su cui, per quanto murata, è ancora leggibile l’apertura della porta di accesso

al borgo, sormontato da una grande croce e dalla torre di guardia. Il villaggio era dotato anche di mulini e

battitoi e di magazzini granari.

Mercato del XIII sec.

La decadenza del cenobio iniziò già con il XIV secolo e si accentuò dopo il XVII quando, a seguito

dell’acquisizione, da parte dei Savoia, del Marchesato di Saluzzo, esso venne affidato all’ordine monastico dei

Foglianti. Nello stesso secolo, come già sostenuto, nei dintorni della località si svolse una sanguinosa battaglia

che vide contrapposte, nel corso della Guerra della Lega d’Augusta, le truppe francesi agli ordini del famoso

generale Nicolas Catinat e quelle austro-piemontesi capeggiate dal Vittorio Amedeo II. Nel corso dello scontro,

che fu fatale al duca subalpino, l’abbazia subì una parziale distruzione ed in particolare ne risultò seriamente

danneggiato il chiostro, che ancora oggi risulta totalmente smantellato in due dei suoi quattro bracci. Parzialmente

restaurata dall’Abate commendatario Cardinale d’Estrées, la struttura si trovò nel primo `700 coinvolta in una

possente campagna di bonifica, durante la quale vennero prosciugate le risaie e gli acquitrini che ancora si

trovavano nei suoi dintorni, allo scopo di sconfiggere definitivamente la malaria e le altre malattie tipiche

degli ambienti palustri e malsani. Nel XIX secolo, infine, la commenda relativa all’abbazia di Staffarda venne

dapprima soppressa, quindi ripristinata ed affidata all’Ordine Mauriziano, cui la struttura appartiene tuttora.

Notevoli, nella chiesa e più in generale nel complesso abbaziale, innumerevoli motivi d’arte. Innanzi tutto la

cosiddetta Foresteria, ove i pellegrini generalmente in marcia verso le grandi abbazie d’oltralpe e verso S. Juan

de Compostella usavano sostare e consumare i pasti. Caratterizzata da enormi volte a vela, in puro stile gotico

la sala del refettorio evidenzia 4 enormi colonne in laterizio, sormontate da altrettanti capitelli istoriati

con motivi simili, ma diversi tra loro. Era questa una delle caratteristiche costruttive più tipiche degli edifici

religiosi eretti dai Cistercensi (anche per i capitelli delle colonnine che sorreggono le ogive del chiostro può

essere fatto lo stesso rilievo) e si rifaceva al principio che solo Dio è perfezione.

Foresteria.

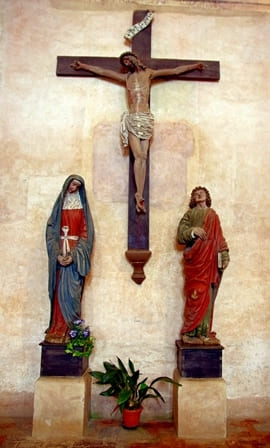

Nella chiesa possono essere osservati uno splendido polittico (generalmente chiuso) di Pascale Oddone

(sec. XVI), un gruppo ligneo policromato con le statue della Madonna e S. Giovanni, poste ai lati del Crocefisso,

risalente anch’esso al primo `500 ed attribuibile ad uno scultore tedesco ed uno splendido pulpito ligneo con

scala elicoidale.

La struttura stessa della chiesa, con volte a vela e pilastri a pianta cruciforme

costituisce uno splendido colpo d’occhio; eccezionale l’austera sobrietà della struttura, totalmente priva di

affreschi (esclusa la più recente raffigurazione, nell’abside, del sole splendente), come voleva la regola

cistercense che impediva la riproduzione in immagine di Dio e dei santi.

Chiavi di volta

Notevoli, come già detto, anche il chiostro, parzialmente distrutto, la sala capitolare (in via di restauro),

il laboratorio in cui i monaci effettuavano i lavori di riparazione degli attrezzi ed una vicina sala in cui, il

curioso insediamento di una nutritissima colonia di pipistrelli, ha mobilitato i ricercatori della Regione Piemonte

e dell’Università di Torino che stanno conducendo studi sulle abitudini di questi animali.

Chiostro.

Accesso: Il borgo di Staffarda sorge isolato nella vasta pianura compresa tra Cavour e Saluzzo e

si raggiunge attraverso la direttrice Torino - Pinerolo - (A 55) e Pinerolo - Saluzzo (SS. 589 del Laghi di

Avigliana). Superato il grosso abitato di Cavour, circa 10 Km prima di Saluzzo, sulla destra, si incontra

l’abbazia (Km 50 da Torino).

©PIEMONTESACRO.IT. Tutti i diritti riservati.

Testo e foto di Gian Vittorio Avondo. Pubblicato il 24.01.2020

Ciao,

mi chiamo Stefano.

Piemonte Sacro è la mia passione dal 2001.

AIUTA il progetto Piemonte Sacro a crescere

DONA SOLO 2 euro! Te ne sarò GRATO .