Sacra di San Michele - Monumento simbolo del Piemonte

La Sacra di San Michele vista dal Farò

In ordine di tempo, la Sacra di San Michele è il terzo dei grandi Santuari europei sorti in onore di Michele,

principe degli Angeli fedeli a Dio e capo dell’esercito celeste, dunque difensore del popolo cristiano. Il culto

dell’Arcangelo si diffuse dall’oriente intorno al V secolo e si concretizzò in Italia nel primo grande edificio di

culto micaelico europeo: il Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo in Puglia. A questo seguì, nel 708 o

nel 709, Mont Saint Michel in Normandia anch’esso costruito su un promontorio in posizione elevata. La terza, come

detto, è poi la Sacra di San Michele che sorge a metà circa della via di pellegrinaggio, lunga oltre duemila chilometri, che

unisce i tre Santuari.

La costruzione della Sacra di San Michele iniziò intorno all’anno 1000 (alcuni studiosi propendono per un

periodo tra il 983 e il 987) quando, narra la tradizione, l’eremita San Giovanni Vincenzo (discepolo di San Romualdo) decise di

edificare una chiesa in onore di San Michele Arcangelo. Per l’opera aveva scelto una località denominata Celle sul

monte Caprasio, esattamente sul versante della valle opposto a quello dove ora sorge l’Abbazia. A questo punto

però la storia diventa leggenda. Pare infatti che, ogni notte, dal cantiere sparisse tutto il materiale per la

costruzione che il pover’uomo aveva accumulato il giorno prima. Ormai disperato, il religioso si rivolse a

San Michele che gli apparve in sogno e lo accompagnò dall’altra parte della valle, dove col materiale sottratto,

figure angeliche avevano iniziato a erigere una chiesa. Vincenzo capì allora quale era il volere divino e,

obbediente, abbandonata Celle si trasferì sul Pirchiriano dove completò l’opera senza più disturbi.

Una volta terminata la chiesa, per la consacrazione giunse il vescovo di Torino, Amizone, ma la notte precedente

alla cerimonia, quando ancora il prelato si trovava ad Avigliana, la cima del monte venne avvolta da un vivido

bagliore. Di fronte a tale prodigio il vescovo salì immediatamente sul Pirchiriano e, quando giunse nella chiesa,

la trovò ancora piena del profumo degli oli celesti che gli angeli avevano usato per consacrarla.

Da quel giorno la Sacra di San Michele fu considerato un luogo miracoloso.

Monastero originario

È solamente una leggenda, una delle tante sorte nei secoli attorno alla Sacra di San Michele, tuttavia la sua origine rimane

ancora oggi avvolta nel mistero e nell’indeterminazione. Qualcuno ne attribuisce il merito a Guglielmo da

Volpiano, nobile della dinastia degli Arduinici, altri a San Romualdo, altri ancora proprio a Giovanni

Vincenzo. Di un fatto però si è certi. Nel 999 Ugo (Ugone) di Montboisser, di ritorno da Roma con l’incarico di

costruire un ospizio per i pellegrini (non si dimentichi che in Val Susa passa la via Francigena che collega

Santiago di Compostela con Roma), trovò che Giovanni Vincenzo oltre a restaurare le antiche cappelle bizantina e

longobarda, che già sorgevano sul monte, ne aveva costruita una terza. I resti di questa costruzione sono ancor

oggi visibili e costituiscono l’ambiente centrale dell’attuale cripta della chiesa della Sacra di San Michele.

Il conte Ugo di Montboisser, ricco e potente signore dell’Alvernia, ebbe poi un ruolo di primordine nello sviluppo

del cenobio. Alle soglie del nuovo millennio egli era infatti deciso a espiare i propri peccati, che non dovevano

essere roba di poco conto se, per penitenza, gli fu concesso di scegliere tra un esilio di 7 anni e la costruzione

di un’abbazia. Naturalmente egli scelse la seconda possibilità e divenne parte attiva non solamente nella

costruzione del complesso, ma anche nel sistematico reclutamento di abati e monaci, a cominciare dai cinque

benedettini che vi si stabilirono all’inizio.

Con Novalesa e Montebenedetto, quella di San Michele è una delle tre grandi Abbazie che, con la prevostura di

Oulx, caratterizzarono la valle durante il Medioevo. La Sacra di San Michele, in particolare, si configurò fin da subito come

un grande centro culturale e punto di sosta per pellegrini di alto livello. La sua importanza crebbe

vertiginosamente e, una volta sottrattasi all’influenza temporale del vescovo di Torino, cominciò a estendere i

propri possedimenti in Italia e all’estero.

Sotto la guida degli abati benedettini, la Sacra di San Michele prosperò per tre secoli almeno finché

iniziò un periodo di decadenza culminato nel 1379. In quell’anno Amedeo VI di Savoia (il Conte Verde), in seguito al malgoverno di

Pietro di Fongereto, chiese e ottenne dalla Santa Sede l`abolizione della figura dell’abate e la sostituzione

con un commendatario (di nomina sabauda).

Iniziò così la lenta agonia del Santuario. I monaci vennero governati da priori mentre i commendatari

risiedevano altrove, limitandosi a godere le rendite sempre più scarse. La situazione si trascinò sempre

peggiorando fino al 1622 quando l’ultimo commendatario, il cardinale Maurizio di Savoia che risiedeva abitualmente

nella vicina Giaveno, convinse Papa Gregorio XV a sopprimere il monastero, abitato ormai soltanto da tre monaci,

e a utilizzare le rendite destinate al mantenimento dei religiosi per la costruzione della Collegiata dei

Canonici di Giaveno.

Sepolco dei monaci

La Sacra di San Michele rimase dunque praticamente abbandonata fino al 1836 quando re Carlo Alberto di Savoia, deciso a far

risorgere il monumento, ne affidò le cure a padre Antonio Rosmini, giovane fondatore dell’Istituto della

Carità. Nell’agosto di quello stesso anno papa Gregorio XVI ratificò il volere regale nominando i rosminiani

amministratori della Sacra di San Michele.

Oltre due secoli di quasi totale abbandono avevano però segnato pesantemente il monastero. Occorrevano fondi

per i numerosi interventi necessari e quella che oggi chiameremmo "sponsorizzazione" venne proprio da Carlo

Alberto. Il sovrano decise infatti di traslare le salme di 24 reali sabaudi dal Duomo di Torino, per tumularle

proprio nella Sacra di San Michele in pesanti sarcofagi di pietra.

Tra gli ultimi eventi importanti si ricorda la visita di papa Giovanni Paolo II, il 14 luglio 1991, e la legge

speciale del dicembre 1994 con cui la Regione ha riconosciuto il complesso come "Monumento Simbolo del Piemonte".

Oggi la Sacra di San Michele, interamente restaurata e resa agibile alle visite anche per persone con

difficoltà fisiche, appare come un complesso austero, possente e semplice, quasi essenziale nelle sue linee

squadrate che, pur scolpite nella solida e fredda pietra verde e grigia, trasmettono un senso di sacralità

che avvolge lo spirito e accompagna l’anima verso l’alto.

Come detto, all’inizio il complesso si sviluppò rapidamente e già pochi decenni dopo la fondazione era sorto

l’edificio della foresteria, staccato dal monastero e in grado di accogliere i numerosi pellegrini che

percorrevano la via Francigena.

Tra il 1015 e il 1035 l’abate Alberto di Lezat (chiamato da Ugo di Montboisser a dirigere il primo cenobio)

fece costruire una prima chiesa sopra le tre esistenti e, nei decenni successivi, venne ampliata anche la

recettività per i monaci. Questo Monastero Nuovo sorgeva sul lato nord, nel luogo dove probabilmente si trovavano

i resti di un castrum di epoca romana. L’edificio, i cui ruderi si affacciano ora sulla Val di Susa, poteva

ospitare numerosi monaci e si innalzava per cinque piani con quella che oggi è nota come "Torre della

bell’Alda", a cui è legata una leggenda di cui si dirà più avanti.

Ma l’opera più ardita di tutta la costruzione venne realizzata qualche decennio dopo, all’inizio dell’XI

secolo. Si tratta dell’imponente basamento che raggiunge la vetta del picco roccioso formando il punto d’appoggio della nuova e attuale

chiesa. Alto 26 metri, sorregge le absidi che innalzano la cima della costruzione per altri 15 circa, fino

quasi ai 1000 metri di altitudine. E proprio sulla vetta del monte Pirchiriano si poggia una delle colonne

portanti della chiesa. Questo punto è tuttora riconoscibile, grazie a una targa che reca incise le parole del

poeta rosminiano Clemente Rebora che definiva il luogo "culmine vertiginosamente sacro".

La nuova chiesa inglobò dunque le più antiche costruzioni e la sua edificazione richiese parecchi anni, come

testimoniano i diversi stili presenti che vanno dal romanico al gotico, come si nota nelle decorazioni e nella

forma di porte e finestre. Anche nelle navate si nota assai bene il sovrapporsi del romanico, con caratteristiche

normanne, al gotico francese attraverso uno stile che gli esperti definiscono "di transizione".

Interno della chiesa

L’importanza dell’Abbazia si nota anche dai rinomati artisti che lavorarono in quegli anni arricchendola di

opere pregevoli. Fra le tante si ricorda il Portale dello Zodiaco, al termine dello Scalone dei Morti, con

scolpiti negli stipiti i dodici segni zodiacali, opera del 1130 di Niccolò, famoso artista

dell’epoca. Contrariamente a quanto si può immaginare, i segni zodiacali non sono un simbolismo pagano o laico

ma, al contrario, all’epoca erano un modo per rappresentare lo scorrere del tempo, una sorta di memento mori,

la cui collocazione trova dunque piena rispondenza al termine dello Scalone di Morti.

Porta dei monaci

Scala dei morti

Capitelli

Da un punto di vista architettonico è poi interessante notare come gli interventi eseguiti per inserire il

complesso in un luogo impervio, come la vetta del Pirchiriano, hanno portato al rovesciamento degli elementi

costruttivi fondamentali. In particolare la facciata, che in tutte le chiese è in posizione frontale e opposta

rispetto all’abside, qui si trova nel piano posto sotto il pavimento che costituisce la volta dello Scalone dei

Morti, sotto l’altare maggiore.

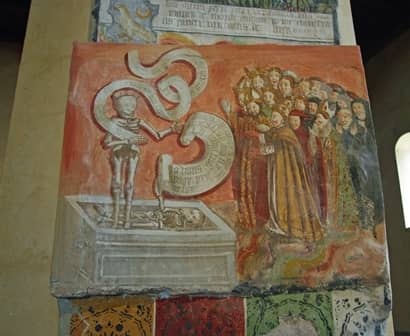

Oltre al Portale della Zodiaco, di cui si è detto, nella Sacra di San Michele si possono anche ammirare altre pregevoli opere,

come i capitelli delle navate della chiesa, le sculture dell’abside e il bel ciclo di affreschi cinquecenteschi,

coevi dell’importante trittico del Defendente Ferrari, grande artista molto attivo in zona.

Accesso: La Sacra di San Michelee si trova nella bassa Valle di Susa e si raggiunge con l’autostrada A 32

(Torino-Bardonecchia) uscendo ad Avigliana Est, dove già si trovano i cartelli indicatori, per proseguire in

direzione "Laghi". Superato l’istmo che separa i due laghi di Avigliana, la strada comincia a salire in direzione

Colle Braida. L’Abbazia si incontra, dopo circa otto chilometri, a 962 metri di altitudine sulla vetta del monte

Pirchiriano, uno sperone roccioso che domina la bassa Valle di Susa.

Vai alla scheda sull’itinerario: S. Ambrogio di Torino – Sacra di S. Michele (Strada dei Pellegrini) CLICCA QUI

La leggenda della bell’Alda

Delle numerose leggende fiorite intorno alla Sacra di San Michele, due ricorrono con maggior frequenza nei racconti delle Valli

Sangone e Susa.

Della prima, relativa all’origine del monumento, si è già detto ma forse ancor più famosa è la storia della

bell’Alda. Il periodo storico è imprecisato e ogni narratore lo sceglie dunque a suo piacimento, tuttavia i

fatti sono sempre gli stessi e iniziano con un momento in cui la Valle era invasa da soldataglie, dedite a ogni

sorta di razzia e violenza, che terrorizzavano la popolazione. Fu così che, durante una delle scorribande, un

gruppo di valligiani, fra i quali anche una ragazza così avvenente da essere soprannominata la bell’Alda, salirono

fino al monastero in cerca di rifugio. I monaci li accolsero tra le mura ma i mercenari, affatto intimoriti dal

luogo sacro, fecero irruzione seminando morte e saccheggiando tutto il possibile finché misero gli occhi addosso

alla bell’Alda.

Cercando di sottrarsi alla marmaglia, la ragazza attraversò tutto il monastero finché giunse sul torrione più

alto, a picco sulla valle. Ma i farabutti non mollavano e quando riuscirono anche ad abbattere l’ultima porta che

dava accesso alla sommità della torre, la ragazza si vide perduta. Allora, piuttosto di finire tra le loro

grinfie, raccomandata l’anima alla Madonna, Alda si precipitò nel vuoto. Ma proprio mentre stava per sfracellarsi

al fondo del precipizio, comparvero due figure angeliche che la soccorsero, sorreggendola fino a depositarla

sana a salva ai piedi del monte.

Qualche tempo dopo Alda cominciò a vantarsi dell’impresa e, credendosi una privilegiata dal Cielo, decise di

ripetere il gesto. Questa volta però gli angeli non la soccorsero e, come scrisse Massimo d’Azeglio, dopo il

volo "l’toc pi gross a l’è staita l’ouria" (il pezzo più grosso è stato l’orecchio).

Interessante è però anche la versione della storia fornita da Edoardo Calandra secondo il quale Alda era una

giovane aviglianese (cittadina a pochi chilometri dalla Sacra con due splendidi laghi) che si lanciò dalla rupe

per sfuggire a Corbo, un signorotto locale incarnazione di nefandezze e turpitudini. Anche in questo caso, grazie

all’aiuto divino la ragazza si salvò e credendosi in possesso di poteri sovrannaturali poco dopo ritentò

l’impresa, questa però volta sfracellandosi al suolo.

Allora Arduino, suo promesso sposo e signore della valle, decise di vendicarla uccidendo il malvagio Corbo e

nell’istante in cui questi tornò agli inferi, su Avigliana si scatenarono contemporaneamente un terremoto e un

uragano di inaudita violenza.

Il giorno seguente la città era scomparsa, inghiottita dai due laghi che avevano lasciato libera solamente la

stretta lingua di terra dove sorgeva la casa della bell’Alda.

©PIEMONTESACRO.IT. Tutti i diritti riservati.

Testo e foto di Gian Vittorio Avondo. Pubblicato il 24.01.2020

Ciao,

mi chiamo Stefano.

Piemonte Sacro è la mia passione dal 2001.

AIUTA il progetto Piemonte Sacro a crescere

DONA SOLO 2 euro! Te ne sarò GRATO .